西友で5000円のスーツを買う

もうすぐ11月であり、そろそろ冬服を用意しなければという季節にもなってきたので、高級ファッション・ブランドである西友で5000円のスーツを買ってきた。西友はウォルマート資本になってから「カカクヤスイ」をキャッチコピーに服や靴などについて異常とも思えるほど低価格戦略を取っている。

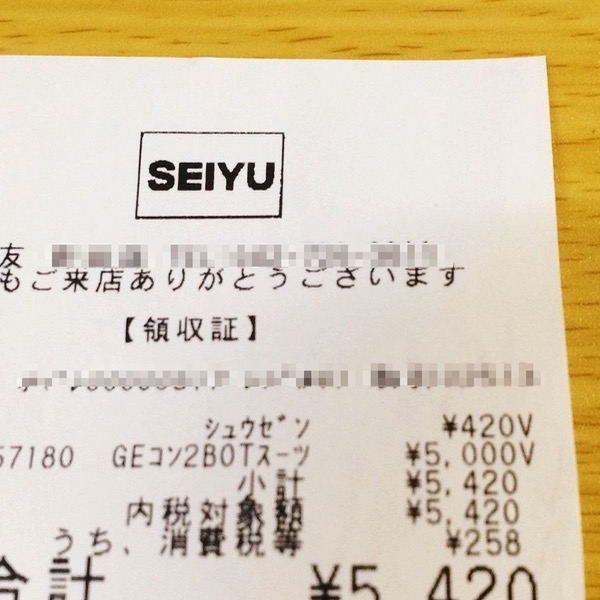

もともとは黒のやぼったいスーツが5,000円という話だったのだけど、今回のセールでは7,900円の価格帯のスーツも5,000円になっており、かなりのお買い得。在庫が限られていたのでサイズ感が少しおかしいけど(゚ε゚)キニシナイ!!。裾直しの420円が追加でかかるのでご注意。

仕事道具の自己負担

仕事先にはスーツを着ていくことを求められているわけだけど、そこにお金をかけるのも勿体ない。スーツに限らずとも仕事の際に発生している各種経費が自己負担である事に理不尽さを感じている。

つまらない呑み会の会費を支払わされるのはご愛嬌としても、中途半端に遠い場所に転勤したせいで賃貸アパートを別に借りる必要がでてきてしまったり、スーツや文房具や勉強会や資格試験なども自己負担。ストレスが増えることで娯楽への出費が増える側面まであって、強制参加のカンパに参加させられているような気分。

「スーツ」への愛憎

ところでIT業界では「スーツ vs ギーク」という対比が話題になっていた。あくまでビジネスとして客先との交渉や納期管理などを優先する「スーツ」と、良い物を作って世界を変えたり褒められたりしたいという「ギーク」との対比。そんな極端なひとも少ないだろうが、会社や契約関係などによって仕事の役割が大きく異なっていくのも事実だ。

僕自身は「ギーク」に憧れてそっちの世界に入ったわけなのだけど、実際にやってきたことは完全に「スーツ」だし、むしろビジネス上のコミットメントを軽視しながらプライドだけが肥大化している感じのギークに愛憎入り交じった感覚がある。新卒3年目ぐらいの時は外注プログラマーさん達に舐められたので、大人気なくバグパターンや設計の甘さを指摘しまわってしまった事もある。

その程度の自負はあったのにも関わらず、スーツを着て、お客様への御用聞きや提案資料作成や現場監督ばかりしていて、自分ではコードを書いちゃいけないという役回りをする事への複雑な感情があるのも事実だ。

そんな事は誰しも多かれ少なかれはあるのでしょうが、この仕事をしてるが故に払わなきゃいけないコストや我慢のようなものの象徴として「スーツ」がある。私服OKの会社は実際にあるし、その方が効率が良いって分かっているのに「スーツ」を着ていく必要がある。なので20万ぐらいのスーツをオーダーメードで作って自慢していても「それは足の鎖の綺麗さ自慢だ」と醒めてしまう自意識のこじらせがある。

コスパ厨になること

スーツはコスパ厨としての自分ともコンフリクトする。「コスパ」は「コストパフォーマンス」の略だが、これは「価値V=機能P/コストC」の定式で示される。この「V=P/C」を前提とした状態で、あるべき姿をP'とし、その際のコストがC'である場合、その施策が引き上げる価値V'は以下のように表現できる。

- V'=(P'/C') / (P/C)

例えば機能が10,000⇒15,000にアップグレードし、その代わりコストが5,000⇒6,000に上がったとすると2.5/2で25%の価値増大が行われたということだ。

- V'=(P'/C') / (P/C)

- V'=(15000 / 6000) / (10000 / 5000)

- V'=1.25

この前提においては以下の状況になれば「価値が上がった」とみなすことができる。

- 機能Pが上昇し、コストCが機能上昇分を上回らない範囲で上昇する

- 機能Pが上昇し、コストCが同一

- 機能Pが上昇し、コストCが下降する

- 機能Pが同一であり、コストCが下降する

- 機能Pが下降し、コストCが機能下降分よりも下降する

「値段が同じなら高機能な方がよい」「同じ機能なら安い方が良い」という単純な話ではなくて「機能Pが下降し、コストCが機能下降分よりも下降する」という状況の受け入れも考慮する必要がある。そのような定式に当てはめることで「擬態としてのスーツという機能」の最低限さえ満たされば安ければ安いだけ良いと合理的に考えることができる。

食品偽装と価値工学

ここのところでまた、食品偽装問題が話題になっている。『阪急阪神ホテルズ 食品偽装/芸能/デイリースポーツ online』を皮切りに複数のホテルから提供された高級食材を表記された料理に、そうでもない食材が使用されていた事が明らかになった。

景表法上の違法がまずいのは大前提ですし、健康被害に繋がることがあれば許されない。ただ、偽装をした側にあったであろう「機能Pが下降し、コストCが機能下降分よりも下降する」という悪魔の囁きへの同情もないわけではない。正直なところで、大抵の人にとってそれが高級食材なのか偽装食材なのかで大きな違いを感じ取ることは難しいのですし、きっと値段相応のおいしさは感じてたはずだ。

そもそも会社経営は限界までのコスト削減と売上増加を求められているのだから、限界突破まではあと一歩。だからこその職業倫理が求められるわけだけど、「形や風味が似ていればそうだと思ってしまうんだろ?」という緊張感のない関係が常態化していると、徐々に倫理も崩れてしまうものだ。むしろ調理の腕前についての屈折したプライドを醸成することすらあっただろう。

偽装スーツと制服改造の反抗期

なぜ食品偽装の話を書いたかといえば、先のスーツの件も「機能Pが下降し、コストCが機能下降分よりも下降する」である。会社の規定に違反しているわけではないが、高級スーツと詳細に比較すれば良くないところもあるだろうし、それに目くじらを立てる人もいるのかもしれない。

それでも僕としてはスーツへの愛憎を感じながら「スーツを着ている人」に形や風味さえ似ていればよいと敢えて激安スーツを選んでいる。そこにはコスパ意識も含まれているが、「偽装スーツ」として「中身はギーク」だなんてことを表現したい幼児性や反抗期も含まれているのは否定できない。ちょうど高校生が「制服」を改造してレジスタンスを宣言するかのように。